ارشيف الذاكرة .. طريق العدالة المسدود

يمنات

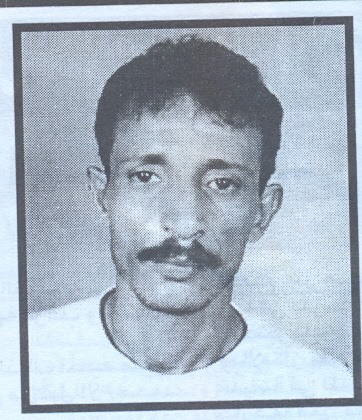

أحمد سيف حاشد

عادل صالح يحيى كان في الثلاثينيات من عمره.. ذو جسد نحيل ومنهك.. وجهه الصغير تشكله خارطة تضاريس عميقة ومتعبة.. كل شيء فيه يشي إلى أنه واحد ممن عبروا دروب المعاناة في مستهل حياتهم وشبابهم، بل ولازالوا يعيشونها آنذاك وبالمؤكد.. جهاد متصل دون فسحة من رخاء أو قدر أنحاز أو مال إليه.. وجه بملامح شاحبه.. فجوات وأخاديد ونتوءات تحكي معاناة وظروف وكفاح صاحبه.. ينتمي إلى الفقراء المكدودين والنازفين في حياتهم المثقلة بالتعب وبالمعاناة..

كان جنديا ثم صف ضابط في معسكر صلاح الدين بعدن، وسائق لباص الضباط في المعسكر.. نشيط ومثابر وعملي إلى حد بعيد.. معتمدا على نفسه منذ سن مبكرة.. مكافحا ومعطاء وسخيا على أسرته.. هو وأخته الكبيرة التي تعمل بالخياطة كانا تقريبا أكثر من تعتمد عليهما أسرتهما الكبيرة في عيشها المكافح..

عادل لم يكن مسيسا ولم ينتمِ لحزب، ولم يكترث بالانتماءات السياسية أو الحزبية، ولكن الأقدار وبحكم عمله وجد نفسه في حرب 1994 في المعسكر الذي كان مع الجنوب ضد سلطة الشمال التي أرادت فرض إرادتها على الجنوب وابتلاعه..

نجا من موت محقق في تلك الحرب، وتعرض لإصابات بالغة جراء قذيفة دبابة جاءت من القوات المهاجمة، وتعافى من إصاباته بعد شهور، وهي إصابات بالغة كانت ناتجة عن شظايا تلك القذيفة التي وقعت في معسكره، وأجريت له عدة عمليات جراحية، كان أكبرها تلك الاصابة التي طالت كبده..

***

بعد أن صرت نائبا في البرلمان أخترته في عام 2004 ليكون معي في صنعاء سائقا وصديقا ومرافقا لي دون سلاح.. وفي يوما مشؤوم من النصف الأول من العام كنت مدعوا إلى مقر السفارة البريطانية لحضور حفل أقيم هناك..

انطلقت بالسيارة عصر ذلك اليوم من مكان إقامتي في الحصبة أنا وعادل ومعنا مجيد الشعبي.. وعندما وصلنا إلى شارع كلية الشرطة تفاجأنا بسيارة تندفع نحونا من أحد الشوارع الفرعية مخالفة لقواعد المرور يقودها شخص بدا لي لأول وهلة مراهقا وطائشا..

حدث احتكاكا طفيفا بين السيارتين وأضرار لا تستحق الذكر.. غير أن ما حدث من تداعي وتصعيد من قبل الطرف الآخر كان يدعو للاستغراب والتساؤل بل والشك.. فلم يقتصر الأمر على العجرفة والفجاجة والرعونة في قيادة السيارة، بل بلغ في تداعيه أكثر من واقعة الاحتكاك التي حدثت، وكانت الأمور قد سارت في طريق الحل..

هذا الطرف الذي عمد للتصعيد دون مبرر لم يكن إلا نجل قائد المنشآت والحراسات الخاصة بكبار الشخصيات، والتابع لوزارة الداخلية، ومعه من كان برفقته ومن جاء معه لاحقا، وعلى نحو لا يخلوا من غرابة تدعو إلى كثير من الشك والاسئلة..

كان قد تم إيقاف السيارتين، وجاء رجل المرور الذي كان على بعد مائتي متر تقريبا من الواقعة، وطلبت منه أن يقوم بواجبه وفق النظام والقانون.. وحتى لا أتأخر أنا عن الموعد ذهبت وتركت الأمر ليعالجه زميلي مجيد وسائقي عادل ورجل المرور.. غادرت المكان بسيارة أجره بعد أن اعتقدت أنه لا يوجد ما يستدعي مكوثي في المكان، لاسيما وقد بدأ لي الحال يسير في طريق الحل والتجاوز..

وقبل أن تنتهي عشر دقائق أو ربع ساعة على الأرجح من مغادرتي المكان أبلغني سائقي تلفونيا وبصوت متهدّج ومذبوح أن ابن المسؤول جاء بأربع سيارات شرطة وجيش محملة برجال كثر يحملون عصي وجنابي وقد اعتدوا عليهما، وأوسعوه ضربا، وكانوا يبحثون عنّي، وكادوا أن يقتلونهما..

تركت السفارة والاحتفال وعدت سريعا في الحال إلى نفس المكان، غير أنني وجدت كل شيء قد أنتهى.. غادر المهاجمين المكان والذي كان مسكن ابن المسؤول ليس بعيدا عن موقع الحادثة.. تواصلت بوزير الداخلية رشاد العليمي، كما تواصلت مع نجلة محمد نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس، وفيما كان اهتمام الأب وتفاعله مع بلاغي وطلبي ضبط المعتدين ضعيف، كان اهتمام نجلة أضعف بكثير، بل ومخيب لكل أمل..

وجدت نفسي بين رحى نفوذ رئيس المنشآت والحراسات الخاصة لكبار الشخصيات ونجله المعتدي ومن معه، وفي المقابل وزير الداخلية ونجلة من جهة ثانية.. وجدت نفسي تحت وطأة سلطة أمنية واحدة لا تريد لنا عدلا ولا إنصاف.. وجدنا حالنا أنا والمجني عليهما بين مطرقة وسندان..

حاولنا أن نلجأ إلى القانون ملاذ لنا، وطلبنا من النيابة التحقيق في الشكوى وضبط المعتدين إلا أن النيابة لم تفعل شيء غير إحالة القضية لأمن منطقة الوحدة.. لقد بدأ الحال أمامي يتكشف أكثر مما يمكن توصيفه بضعف الاهتمام..

ذهبنا إلى إدارة أمن منطقة الوحدة وأدلينا بما لدينا.. وأحضرنا ما استطعنا من شهود، وأثبتنا ما لحق بالمجني عليهما من ضرب واعتداء بتقرير طبي أيضا، وكنّا نتطلع أن تباشر الإجراءات الأمنية في متابعة المعتدين وضبطهم، ولكن كل يوم كان يتضح لي أن حاميها هو حراميها..

كل يوم كان يمر يتبدى لي إن العدالة مستصعبة.. نصف شهر يمر، ولم يتم توقيف أي شخص من المعتدين، ولم يتم رفع أو إحالة محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة، فيما توفي المجني عليه عادل بعد خمسة عشر يوما من واقعة الاعتداء.

وفيما القانون يلزم أجهزة الأمن أن تحيل محاضر جمع الاستدلالات خلال 24 ساعة للنيابة العامة، وجدت نفسي وقد مرت 15 يوم دون أن يتم توقيف أو ضبط أو القبض على أي شخص من المعتدين، ولم يتم إحالة أي محضر أو قصاصة من الأمن للنيابة، بل كنت قد تفاجأت في أحدى المرات بإبلاغي بفقدان محاضر جمع الاستدلالات..

كان كل يوم يمر يتبدى لي أكثر من سابقة أن العدالة مستصعبة وربما مستحيلة.. كل يوم كان يمر أشعر أكثر أن ثمة تواطئا مشتركا بين النيابة وأجهزة الأمن وأن هناك جهة أكبر تقف وراء هذا التعطيل.. وجدت نفسي كل يوم مثقلا بخيبة متزايدة، وخذلان مضاعف..

بعد أن توفى المجني عليه عادل أتصلت بمدير أمن المنطقة لأبلغه عتبي وخيبة أملي وشدة صدمتي؛ فأجابني بصوت غير عابئ ولا يحمل وزناً لضحية مثل الغلبان المقهور عادل بقوله: (أنا لست موظفاً معك).. توالت الخيبات وباتت العدالة أبعد منال طالما كان الأمن منحازا بل وأشبه بالمكلف بتميع القضية وإهداراها..

***

وفي مجلس النواب قمت بجمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب بشأن طلب موجه لهيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومتابعة القضية لضبط المعتدين، غير أن الرئاسة أحالت الأمر على لجنة الدفاع والأمن، والتي أبلغني بعض أعضائها إن (المسؤول) قد حكّم باثنين بنادق..

وأكثر من هذا وجدت ضغطا من قبل البعض لأقبل بالتحكيم، بل وألمح أحدهم أن تقرير اللجنة سيقع مثل تقرير رداع.. لا زلت لا أعلم شيئاً عن تقرير رداع، ولكني فهمت أن الأمور ستأتي بما لا يسر إن لم أسر بإجراءات التحكيم.. وهكذا توالت الخيبات وبدت العدالة أكثر صعوبة..

ما زلت أسمع إلى اليوم حي المجني عليه قبل أن يموت وهو يطلب من ضابط التحقيق في أمن منطقة الوحدة أن يضبط المعتدين، وأن يأخذ القانون مجراه، بينما يقاطعه صوت موجوع أخر ويقول: لا قانون ولا يحزنون لمن ليس لديه سلطة أو قبيلة.. أنا لا أملك غير محاولاتي الباذخة بالفشل في وجه سلطة عنيدة، وكلمة موجوعة، وعزاء متشح بالحزن ومتلوي بالألم أقدمه لأم عادل المجلوطة والمشلولة، وأبنائه القصر وزوجته المكلومة وذويه المحزونين..

**

يتبع..